在线配资门户 美国只要关掉GPS,全球导弹都将变成“睁眼瞎”,只有2个国家除外_卫星导航系统_北斗_信号

美国关GPS也没用!中俄自研导航系统让导弹照样百发百中在线配资门户

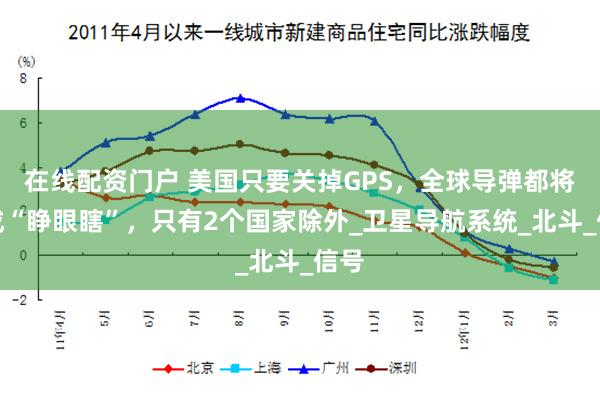

1993年7月23日,印度洋上空烈日灼灼。中国"银河号"货轮突然发现所有导航设备集体失灵,GPS信号消失得无影无踪。船员们翻出纸质海图,用六分仪和罗盘艰难定位,却始终找不到正确航向。这艘载满货物的万吨巨轮,在海上漂泊了整整33天。事后调查显示,美国故意切断了该海域的GPS信号,理由是"怀疑船上载有违禁品"。这场震惊中外的"银河号事件",成为中国自主研发卫星导航系统的转折点。

GPS霸权:现代战争的"命门"

2023年2月,美国战略司令部司令查尔斯·理查德在国会听证会上直言:"我们可以随时关闭任何地区的GPS信号。"这句话背后是残酷的现实——全球95%的民用导航和70%的军用导航依赖美国GPS系统。在叙利亚战场上,美军就曾干扰俄军GPS信号,导致多架无人机失控坠毁。

GPS的控制手段远比想象中精细。通过M码军用信号和C/A码民用信号的区分,美国能为盟友提供0.1米级的高精度定位,而对"不友好国家"则能限制到10米误差。更致命的是"选择性可用"技术,能故意给特定目标发送错误坐标。1999年科索沃战争期间,南联盟军队的GPS制导炮弹就因此频频打偏。

展开剩余85%俄罗斯的底牌:GLONASS浴火重生

1982年10月12日,苏联拜科努尔航天发射场,一颗编号"宇宙-1413"的卫星升空。这是GLONASS系统的首颗卫星,比美国GPS晚发射4年,却开创了截然不同的技术路线。苏联工程师采用FDMA频分多址技术,每颗卫星发射不同频率信号,抗干扰能力远超GPS的CDMA码分多址。

苏联解体后,GLONASS系统一度陷入瘫痪。1995年,在轨卫星仅剩6颗,连覆盖俄罗斯本土都困难。转机出现在2001年普京上台后,他亲自下令每年拨款3亿美元重启GLONASS。到2023年,24颗GLONASS-M卫星组成完整星座,其中6颗搭载"钟-M"原子钟,精度达到10纳秒级。

俄乌战争成为GLONASS的实战检验场。2022年4月,乌克兰军方使用美国提供的GPS干扰机,成功扰乱俄军"海鹰-10"无人机。但配备GLONASS/北斗双模导航的"猎户座"无人机却不受影响,继续精准打击目标。俄军总参谋部报告显示,开战前6个月,GLONASS系统保障了87%的精确制导武器投送。

中国北斗:从"银河号"到全球组网

2000年10月31日,西昌卫星发射中心,长征三号甲火箭托举着北斗一号01星升空。这颗仅重2.2吨的卫星,开创性地采用"双星定位"原理,用2颗地球静止轨道卫星实现区域导航。虽然覆盖范围仅限中国周边,但定位精度达到20米,关键是完全自主可控。

"银河号事件"的教训让中国选择独特的技术路线。与GPS的纯被动接收不同,北斗创新性地加入短报文通信功能。2020年武汉抗疫期间,火神山医院就通过北斗终端实现医疗物资的厘米级定位调度。这项全球独有技术,在汶川地震救灾中更是发挥关键作用——当通信基站全部损毁时,救援队靠北斗短报文传出第一条灾情信息。

2020年6月23日,北斗三号最后一颗组网卫星发射成功。35颗卫星构成的空间星座,包含3种轨道类型:24颗中圆地球轨道卫星提供全球服务,3颗倾斜地球同步轨道卫星增强亚太覆盖,3颗地球静止轨道卫星确保短报文功能。实测数据显示,北斗在亚太地区的定位精度达0.5米,超越GPS的1.8米。

欧洲伽利略:理想丰满现实骨感

2005年12月28日,欧洲人骄傲地宣布首颗伽利略试验卫星升空。这个预算100亿欧元的项目,承诺提供比GPS更精准的民用服务。但到2023年,26颗在轨卫星中仅有18颗全功能运行,系统可靠性饱受质疑。

2019年7月的系统瘫痪事件暴露致命缺陷。由于原子钟大规模故障,伽利略系统停摆138小时。更尴尬的是,欧洲防务局评估报告显示,伽利略的军用精度仅5米,远未达到承诺的1米标准。这导致法国"阵风"战机、德国"豹2"坦克等装备仍需依赖GPS军用码。

导航系统的"三国杀"

2023年5月,美国SpaceX公司发射的GPS III SV06卫星搭载了新型激光互联技术。这种卫星间链路能使GPS系统在失去地面站支持后,自主运行180天。但中国航天科技集团的测试显示,北斗三号的星间链路已实现60厘米级相对测距精度。

俄罗斯则另辟蹊径。2022年12月发射的GLONASS-K2卫星采用新型氢原子钟,日稳定度达1×10^-14。配合地面差分站,能使导弹圆概率误差控制在3米内。俄军"匕首"高超音速导弹正是利用该技术,在乌克兰战场实现精确打击。

最激烈的竞争在频率资源领域。GPS的L1频段(1575.42MHz)与北斗的B1频段(1561.098MHz)仅相差14MHz。这种"贴身肉搏"导致信号相互干扰,2021年中美曾因此爆发外交争端。最终国际电联裁定,北斗享有与GPS平等的频率使用权。

军用导航的生死较量

2022年台海演习中,解放军东风-15B导弹的落点分布引发关注。弹着点呈直径5米的完美圆形,这得益于北斗/惯性复合制导技术。相比1996年台海危机时东风-15的300米误差,进步令人震撼。

俄罗斯"萨尔马特"洲际导弹则展示GLONASS的极限性能。2023年4月的试射中,导弹飞行18000公里后,弹头落点距目标仅2.1米。俄战略火箭军司令谢尔盖·卡拉卡耶夫透露,该系统能在核爆产生的电磁脉冲环境下正常工作30分钟。

美国也不甘示弱。2023年8月,雷神公司为GPS III卫星升级的M码抗干扰能力提升100倍。但兰德公司的兵棋推演显示,在模拟中美冲突中,即便关闭GPS,解放军仍有83%的精确打击能力,这个数字在2010年仅为27%。

导航战的未来形态

2023年11月15日,合肥量子信息实验室里,一台形似保险柜的银色设备正在安静运转。中国电科38所首席科学家黄运峰向参观者展示了一项革命性技术——全球首台实用化"量子罗盘"原型机。这个重达300公斤的装置,内部是超高真空环境下的铷原子云,通过激光冷却到接近绝对零度。当原子处于这种超冷状态时,对外界重力场的变化异常敏感。

"它完全不依赖任何外部信号。"黄运峰指着屏幕上跳动的数据解释道,"通过测量地球不同位置的重力场特征,再结合初始坐标,就能实现自主定位。"测试数据显示,在72小时连续工作中,这台设备的定位误差仅0.3海里(约556米),相当于每小时误差0.1海里。虽然目前体积庞大,但团队正在研发的微型化版本,目标是将重量压缩到50公斤以内,适合装备在战略核潜艇和远程轰炸机上。

这项技术的军事价值显而易见。2023年9月的海上试验中,安装量子罗盘原型机的094型核潜艇,在GPS信号被完全屏蔽的情况下,仍能保持20天的精准定位。更关键的是,量子导航对电磁脉冲攻击完全免疫。北京理工大学的一次模拟核爆试验显示,在5万伏/米的强电磁环境下,量子罗盘的性能波动不超过0.5%。

就在中国突破量子导航的同时,俄罗斯在深空导航领域迈出更大步伐。2023年11月20日,俄航天集团在拜科努尔发射场成功测试"星光导航"系统。这套装置重约200公斤,装有7个碲锌镉X射线探测器,能够捕捉到1.5万光年外的脉冲星信号。测试中,安装在"联盟MS"飞船上的导航仪,仅靠3颗脉冲星的信号,就在地月转移轨道上实现了500米的定位精度。

"脉冲星就像宇宙中的灯塔。"俄首席科学家米哈伊尔·波波夫打了个比方,"每颗脉冲星都有独特的信号频率,比如著名的PSR B1937+21,它的脉冲周期精确到1.秒级。"该系统最大的优势是适用极端环境——在北极冰层下300米的战略核潜艇,通过伸出冰面的探测头,就能获得定位数据。俄北方舰队司令亚历山大·莫伊谢耶夫透露,配备星光导航的"北风之神"级核潜艇,在2023年冬季创造了破纪录的58天潜航定位。

美国的选择则更具进攻性。2023年12月5日,SpaceX的猎鹰9号火箭将NTS-3导航技术卫星送入轨道。这颗价值4.2亿美元的卫星,核心是被称为"导航战处理器"的可重构系统。洛马公司公布的演示视频显示,当地面模拟GPS信号被干扰时,NTS-3能在90秒内重构出新信号,就像在电子迷雾中重新点亮灯塔。

"传统GPS卫星就像固定电话。"项目负责人马克·韦斯比喻道,"而NTS-3是智能手机,能随时下载新软件适应环境。"最惊人的是它的抗干扰能力——在2024年1月的测试中,面对相当于1000个标准GPS干扰机的电子攻击,NTS-3仍能维持50%的区域覆盖。美国太空军司令萨尔茨曼直言:"这将是未来太空战的关键筹码。"

三国的技术路线折射出不同的战略思维。中国的量子罗盘着眼于"绝对自主",俄罗斯的星光导航追求"极端环境适用性",美国的导航战卫星则强调"动态对抗能力"。值得注意的是,这些技术都还处于试验阶段——量子罗盘目前最大连续工作时间不超过100小时,星光导航在地球大气层内精度骤降,NTS-3的寿命也只有传统GPS卫星的一半。

但军事专家们已经看到变革的曙光。美国海军分析中心的报告指出在线配资门户,到2030年,这三类技术很可能形成互补格局:量子导航确保战略武器的生存能力,星光导航支撑深空作战,可重构卫星维持常规部队的导航需求。而最终的结果可能是——卫星导航垄断时代的终结。

发布于:山东省